2019年末にバージョン3がリリースされたばかりのrefx Nexus3、今回はこのソフトシンセに関するおすすめのtipsを5つご紹介いたします。

tip1:Lock

Nexus3にはパラメータを固定できるLock機能というものがあります。これは

- filter mod

- amp mod

- delay

- reverb

- filter

- arpeggiator

- trancegate

に搭載されており、関連するパラメータを任意に変更した後でプリセット自体を変更しても、ロックされた部分のパラメータは変わらず維持されるという機能です。

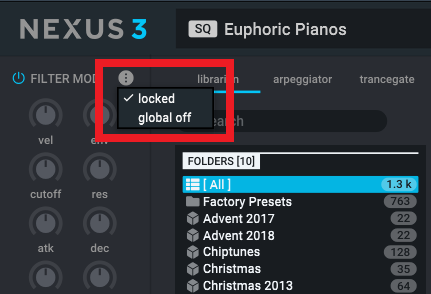

ロックを有効にする方法は、それぞれの項目右上にある三本線をクリックし、そこから「Locked」を選ぶだけでOKです。有効になるとLockedにチェックが入ります。具体的な位置は下の画像を参照ください。

ちなみに arpeggiator と trancegate のロック機能はここにあります。

次にロック機能の活用方法をいくつかピックアップしてみました。

空間系エフェクトをオフにする

もともとNexusのプリセットは空間系のエフェクトが強めにかかっていることが多いので、これが邪魔でプリセットが使えるかどうか判断できないことがあります。そういった場合ディレイとリバーブの mix を抑えめないしはゼロに固定してしまいましょう。

amp modを変える

敢えてamp modを

- アタック最速

- リリース最短

- サステインゼロ

- ディケイ短め

のようなプラック系統に近いエンベロープでロックしてしまいましょう。この状態でプラックカテゴリ以外のプリセットを切り替えてチェックしていくことで、今まで無関係だからとスルーしていたプリセットから、新しいアイデアのプラックサウンドを見つけることができるかもしれません。もちろんプラック以外の系統のエンベロープでも面白い結果がえられるでしょう。

空間系エフェクトをオーバーにかける

空間系エフェクトを強めにかけた状態でロックするのはどうでしょうか。ショートディレイ、ショートリバーブで輪郭が浮き立つような状態で固定する。あるいは原音が埋もれてしまう程長いディレイフィードバックないしはリバーブタイムに固定してプリセットをチェックするのも面白いでしょう。

tip2:レイヤーエディット

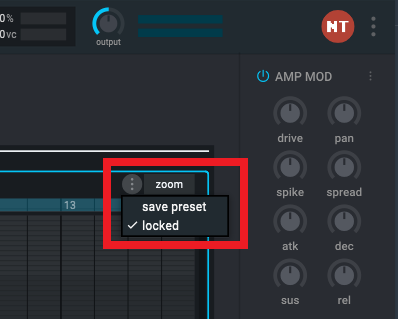

Nexus3になってレイヤーのエディットがより細かく・簡単にできるようになりました。以下はファクトリープリセット「AR String Runs」のレイヤー画面です。

赤線で囲んでいる部分がエディットの中心になるところですが、それぞれ各オシレーターの

- ① オンオフ

- ② 音量

- ③ パン

- ④ トランスポーズ

- ⑤ デチューン

をコントロール可能です。②で一部2段になっている部分は、上段下段とも同じ音ですが、違うのは下段が上段のオクターブ上であることです。

不要なレイヤー・エフェクト・アルペジオ等をオフにしたりするだけでなく、各レイヤーの音量バランスをそろえる、パンを左右に振って音を広げてみる、あるいは+7トランスポーズして5度上のレイヤーを加える等、積極的に自分好みのプリセットに加工し、制作に即活用できるようスタンバイさせておきましょう。

あと細かいことですが、EQやコンプで手を加えているときにどうもアタックが強すぎる、ハイがきつすぎる等の問題があるとき、ここで該当するレイヤーの音量を調整したりトランスポーズすると解決したりすることがあります。ぜひ試してみましょう。

tip3:シーケンスサウンド + spread

Nexus3 の Spread機能を使ってワイドなシーケンスフレーズを作ってみました。

※ 音量にご注意ください

作成手順

① ROM extension2の「AR edge」をロードした素の状態がこちらです。

② これに対しディレイ・リバーブオフ / ampサステインオフ / ディケイ短め / リリースやや長めに加工した音がこちらです。

③ ここで spread を最大にしてみました。スイングがかったシーケンスに対し一定の周期性があるきれいなオートパン効果が得られています。

④ 最後に原音を邪魔しない程度にディレイ・リバーブを抑えめにいれました。元がすでにステレオワイドなので、ディレイはモノにしています。

使いどころが限定される spread機能ですが、粒立ちのいいコンパクトなエンベロープのシーケンスサウンドと相性がいい機能ではないかと思います。お試しください。

tip4:マクロ

Nexus3で新たにマクロ機能が追加されました。ここでは上で作成したシーケンスのプリセットに対し、1つのマクロに複数の効果をアサインしてその効果をチェックしてみましょう。

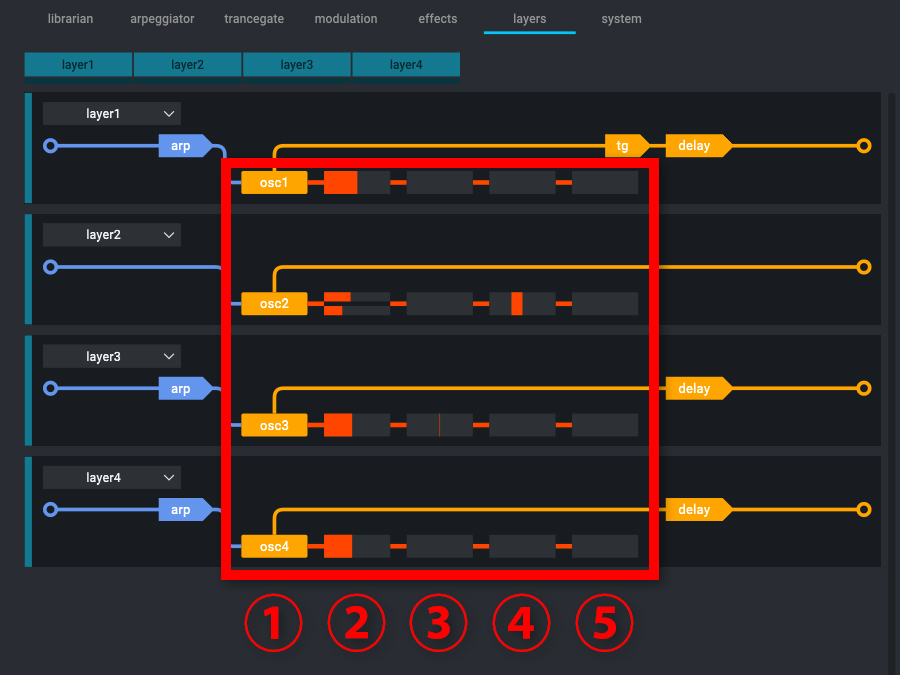

modulation画面の「MOD-MATRIX」左側のドロップダウンより「mcr1(macro1)」選び、それに「ampDcy」「Revdec」「mstCut」「mstRes」をアサインしてそれぞれレンジを以下のようにセットします。

レンジ幅の上の太線はマクロノブのレンジ上限で、下の細線は現在のレンジ位置になります。以下はマクロノブがフルの状態です。オレンジの経線はマクロを操作することで実際に追加される部分を表しています。

セットアップしたマクロでオートメーションを描画したサウンドがこちらです。

フィルターでハイがカットされるにつれ、リバーブのテールが伸びていくのが印象的です。音像も手前から奥へと行ったり来たりしています。

「MOD-MATRIX」 ではマクロに対しかなり細かい効果をアサインすることができますので、ぜひいろいろなコンビネーションにトライしてみてください。コツは複数の系統の異なった効果をアサインすることです。

tip5:Key-zones

Key-zonesもNexus3になって追加された機能です。

一瞬話題がそれますが、Nexus3のSQカテゴリのプリセットには優秀なサウンドが沢山隠れています。ただそのいくつかは他のサウンドとの兼ね合いのため、あるキーレンジ以上・以下で再生できないことがあります。そういった場合に再生レンジをエディットして好みのレンジで使えるようにするのが Key-zones です。

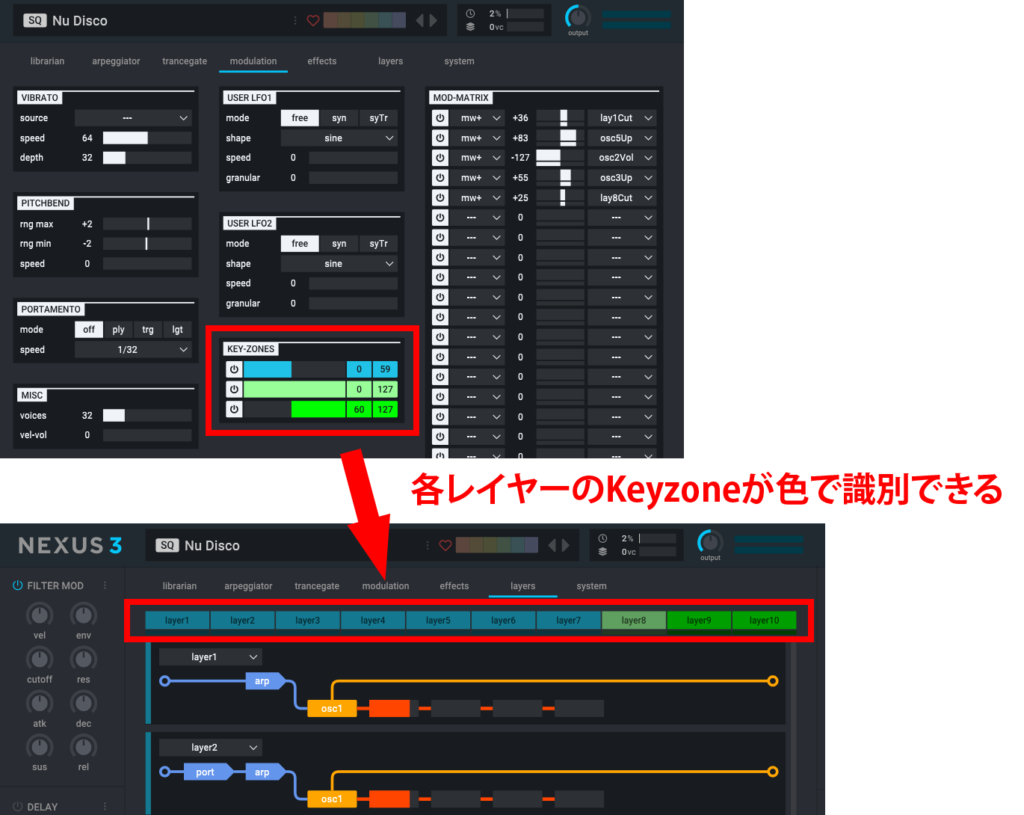

以下は tropical house「SQ Nu disco」の key-zonesエディット 画面とレイヤー画面です。それぞれがどのレイヤーに該当するかは色で識別できます。

上の図の赤枠右側の数字部分を上下にドラッグダウン・アップすることでレンジ幅を変更できます。青がドラム&ベース、緑が上物、黄緑がその他という区分のようですが、青でも高いレンジで使えたり、緑でも低いレンジで使いたいサウンドも多いでしょうから、レイヤーのエディット・オンオフを交えながら好みの状態にして個別に保存しておきましょう。

まとめ

以上、Nexus3 に関する5つのtipsについてご紹介させていただきました。

Nexus はもともと典型的ロンプラーとして、サウンド加工の柔軟性があまりないと認識されてきましたが、3になってサウンドを編集する可能性がぐっと広がったといえるでしょう。ここでは私の思いつく具体例をいくつか提示しましたが、これらをたたき台にして、さらに面白い活用方法を開拓していただけたらと思います。

関連記事リンク

本記事に関連する内容の記事です。